東洋医学の「五臓(ごぞう)」って何?

こんにちは!

真ごころ鍼灸院の村田旭です!

私は東洋医学を基にした鍼灸治療を行っており、患者さんには「何故症状が出ているのか」「どうすれば改善するのか」ということを東洋医学をベースに説明し、施術しています。

患者さんにお話する中で「五臓(ごぞう)」という言葉が出てきます。

この五臓がとても重要なので、今回は五臓についてお話します。

五臓とは?

東洋医学は「漢方医学」ともいい、中国で発展した中医学を基に日本で独自に発展した医療体系です。

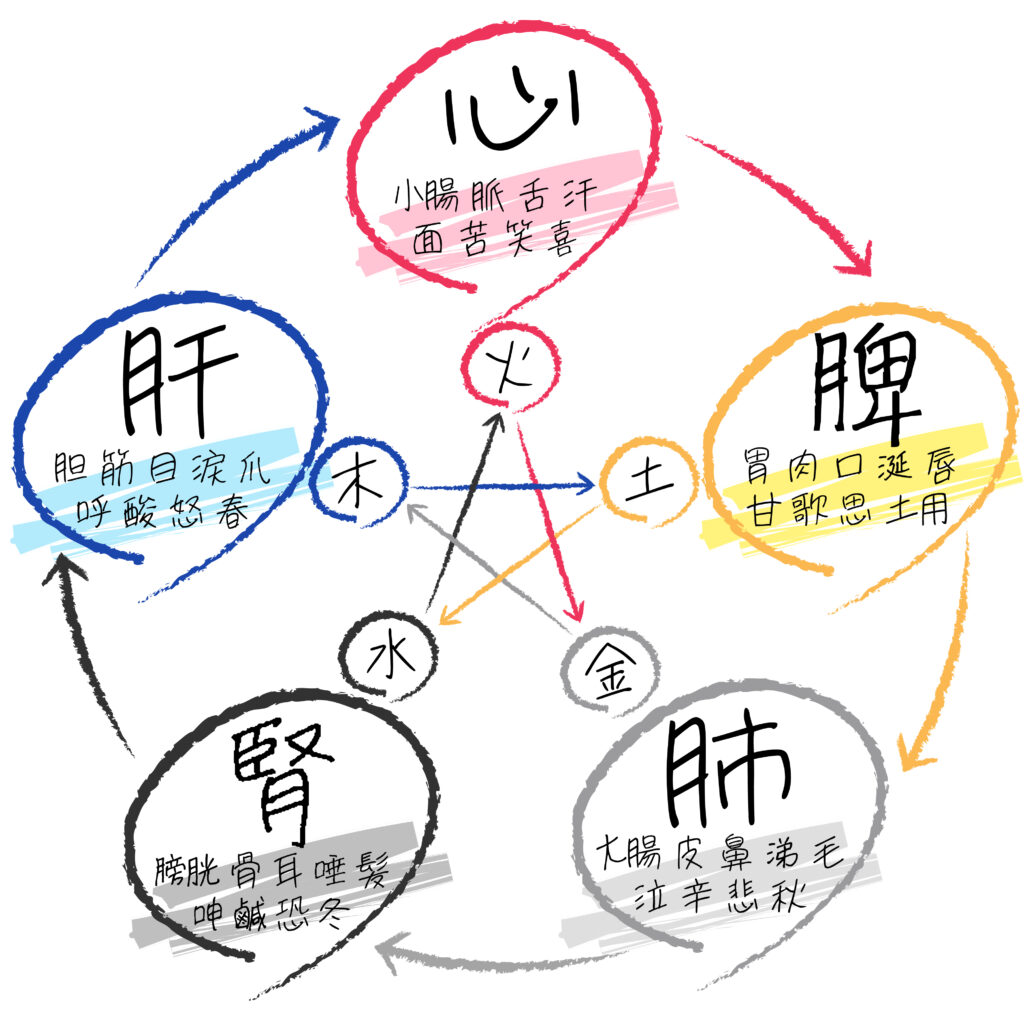

東洋医学の考え方の1つに「五行説(ごぎょうせつ)」があり、全ての物事は「木・火・土・金・水(もっかどごんすい)」という5つの要素に分けられ、それらは互いに影響を与え合い変化し、循環するとう考えです。

東洋医学では人の体の働きを「肝(かん)」「心(しん)」「脾(ひ)」「肺(はい)」「腎(じん)」の5つに分けます。

主に病院で行われている西洋医学でも聞いたことがあると思いますが、名前は同じでも臓器の働きは全くの別物です。

五臓を五行説に当てはめると

肝→木、心→火、脾→土、肺→金、腎→水

に属し、互いに影響を与えながら働いています。

各内臓の異常とよくみられる症状

五臓に異常があると、様々な症状が表れます。

肝(かん)

・神経過敏

・筋肉の痙攣や痺れ、痛み

・視力低下

・生理痛

・イライラ、怒りっぽい

など

心(しん)

・睡眠障害

・動悸

・過剰な喜び

・興奮状態

・意識障害

など

脾(ひ)

・下痢

・手足のだるさ

・食欲不振

・味覚異常

・悩みやすい

など

肺(はい)

・呼吸器症状

・鼻炎(鼻水、鼻詰まり)

・便秘

・咳

・憂鬱、悲しむ

など

腎(じん)

・夜間頻尿

・耳鳴り、難聴

・不妊症

・浮腫み

・恐れやすい、驚きやすい

など

まとめ

病気や体の不調は五臓の働きが低下した時に発症します。

どの内臓が弱くなっているのかは「四診(ししん)」という

①望診(ぼうしん) ②聞診(ぶんしん) ③問診(もんしん) ④切診(せっしん)

それぞれの診察方法で得られた総合的に情報を整理し、判断します。

東洋医学は約2000年以上前から存在していたとされ、科学が乏しい時代に人間の身体の働きや病気について自分たちの経験の積み重ねから学問に落とし込んだということ、それが現代にも通用するということにはとても驚きます。

東洋医学を体系立てて下さった先人の方々のお陰様で、私は治療と患者さんの症状の改善が出来ています。

最後までご覧頂き、有難う御座いました!